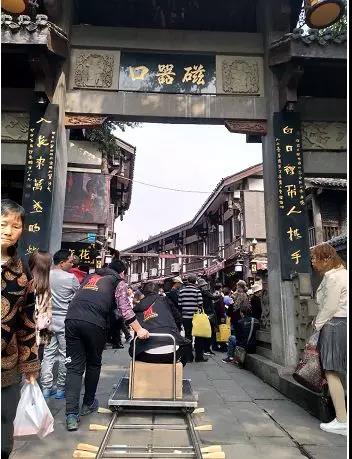

2019年3月19日,,紀錄片《嘉陵江》攝制組開始了在重慶磁器口的拍攝,。對于有關水運主題的這一集來說,,磁器口是一個很重要的拍攝點,。據(jù)了解,磁器口曾是嘉陵江下游重要的大商埠,,最鼎盛時期,,各類商號、貨棧,、作坊等達到2000余家,,碼頭商旅川流不息,米幫,、煤幫魚龍混雜,。如今的磁器口,每天擠滿天南海北的游客,,人們摩肩接踵,,街道水泄不通,。

因為有著大時代這樣宏大的背景,,在審視一座城市時,人們大多會將目光投向那些與城市有著或多或少關聯(lián)的仁人志士,,文人墨客,。

據(jù)介紹,在歷史上,,諸多名人都曾在磁器口駐足,,譜寫了不朽的巨著,奏響了恢宏的旋律,,為磁器口古鎮(zhèn)深深地銘刻下了一串串珍貴的歷史足跡,。當我走在青色的石板路上,看著路兩旁帶著歷史印記的老屋商鋪,,恍如走進歷史,,穿梭于時代長河之中。

然而,,那一個個金戈鐵馬,、蕩氣回腸的英雄故事并不能造就今天這座有著自己獨特韻味的古鎮(zhèn),也并非磁器口這座古鎮(zhèn)的常態(tài),。磁器口歷經(jīng)千年,,從古時的“白日里萬人拱手,入夜后萬盞明燈”,,到今天的重慶“新巴渝十二景”,,更值得我們書寫的是那些日出而作,日落而息,,一輩輩的默默付出的平凡者,。這些“沉默的大多數(shù)”身上蘊藏著宏大時代的印跡,,他們平凡的外表之下,是每個參與磁器口這座古鎮(zhèn)歷史的不平凡的品質(zhì),。

攝制組在重慶磁器口拍攝

當天的拍攝一直從白天持續(xù)到晚上,,平凡人深深地觸動了我。

臨近中午,,我和攝影師正在這條蜿蜒的老街中取景,,太陽難得地透過云層,撒下一束光照在兩個店鋪之間,,一個賣龍須酥的攤位上,,一位中年婦女穿著干凈的白色工服,沒有注意到攝影機,,專注地壘著裝有龍須酥的盒子,。可當我們開機時,,她消失在那半米的夾縫中,。于是我上前溝通,希望她能繼續(xù)在“取景框”中別走開,。她拒絕了,,理由是“不好意思嘛。”她的攤位很小,,所有物品都依靠背后的階梯地勢層層擺著,,卻井然有序。攝影師撤掉機位,,我仍忍不住頻頻看她,。磁器口店鋪密集林立,而她只占一點狹窄的縫隙,,那種“討生活”的不易與智慧并存,,讓我心生敬意。

在我們拍攝的過程中,,還有一些上了年紀的“棒棒”(挑夫)在街巷中穿梭,。他們用一根扁擔挑起貨物,在烈日照射下爬坡上坎,。攝影師是個人高馬大的年輕小伙,,手持攝像機拍攝時竟然追不上他們的步伐,一轉(zhuǎn)眼“棒棒”就消失在人潮中,。他們是把生活重擔挑在肩上的人,,腳力迅疾,沒有絲毫猶豫,。

我曾向一位在磁器口長大的攝影師討教,,該如何拍攝磁器口,?他說:“你去找一個老人。就在文昌宮前,,有一棵大樹,,老人的家就在大樹底下。我從小聽那個老人講碼頭上的人和事,,他對‘江湖風云’了如指掌,。”

我沒有找到那棵樹,也沒能聽那位老爺子侃侃碼頭傳奇,。眼前的磁器口游人如織,,商家為了招攬生意奇招盡出,我好像走在片場布景中不那么真實,。

攝制組在重慶磁器口拍攝

平凡的人因其平凡似乎顯得不值一提,,但正是千千萬萬這些平凡的人,在他們的漫長實踐中迸發(fā)出來的雖微小但也足夠閃亮的火花,,成就了一座城,,一方土,一個國,。

磁器口已成為一個符號,,一個舞臺,,市井百態(tài)每天在這座古鎮(zhèn)里上演著,。走在磁器口街頭,與一個個陌生而又熟悉的行人擦肩而過,,此時,,作為大型紀錄片《嘉陵江》的一名導演,我不禁想起路遙先生說過的話:“人民生活的大樹萬古長青,,我們棲息于它的枝頭就會情不自禁地為此而歌唱,。只有不喪失普通勞動者的感覺,我們才有可能把握社會歷史進程的主流,,才有可能創(chuàng)造出真正有價值的藝術(shù)品,。”