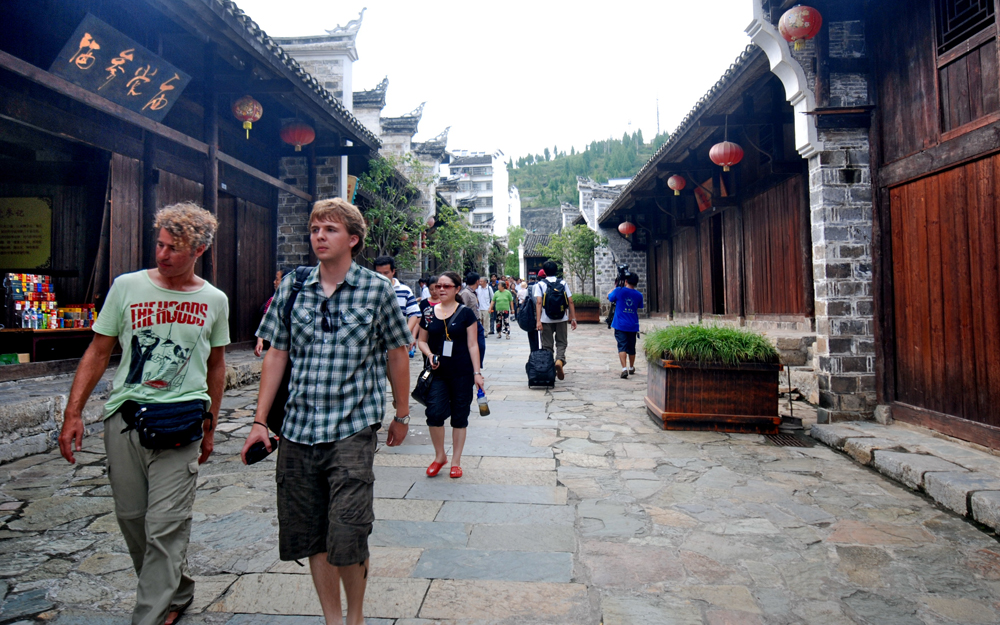

大昌,,重慶十大名鎮(zhèn)之一,,被譽(yù)為“長江三峽第一古鎮(zhèn)”,。也是中國最袖珍的千年古縣城。當(dāng)?shù)孛裰{“四門可通話,,一燈照全城,。堂上打板子,戶戶聽得見”形象地概括了古鎮(zhèn)的小巧別致,。

大昌古鎮(zhèn)有著1700多年歷史,。西晉太康初年(公元280年),在此設(shè)太昌縣,,北周時期避文帝宇文“泰”諱,,改名大昌,即“大吉大昌”之意,。大昌設(shè)縣一直持續(xù)到清康熙九年(公元1670年)才并入巫山縣,。多年來,作為川,、陜,、鄂重要的物資集散地,,大昌聚集了各地商賈,當(dāng)年流行的歌謠“到了大寧大昌不思家鄉(xiāng)”正是大昌商業(yè)繁榮的形象寫照,。不少客商選擇在環(huán)境清雅又財源豐盛的大昌定居,,并依照家鄉(xiāng)的建筑風(fēng)格建造居所。因此大昌古鎮(zhèn)的建筑姿采紛呈,,尤以徽派建筑引人矚目,,其中三峽庫區(qū)最大的明清古建筑群距今也有300多年的歷史。

大昌古鎮(zhèn)占地面積不足10公頃,,兩條主要街道,,南北街長450多米,東西長300多米,,沿街建筑多為四合院式,,翹角飛檐,臨街部分多為兩層,,下作鋪面,后帶天井,,兼顧經(jīng)營和居住,。

三峽工程上馬,地處大寧河邊的大昌古鎮(zhèn)屬全淹全搬集鎮(zhèn),。大昌新鎮(zhèn)從1996年開始規(guī)劃,、設(shè)計、建設(shè),,決定建在鄧家?guī)X,、西包嶺、馬家堡三座山頭上,,距古鎮(zhèn)5公里,。海拔高程一般在200—260米,最高點(diǎn)在鄧家?guī)X的胡家包,,高程294米,。大昌新鎮(zhèn)占地面積54.7公頃。房屋建筑面積44.7萬平方米,,人口7000多人,。大昌新鎮(zhèn)依山而筑,沿湖而建,,初具規(guī)模,,城鎮(zhèn)功能逐步完善。集鎮(zhèn)遷建過程中充分考慮了大昌文化古鎮(zhèn)和旅游集鎮(zhèn)的功能,。在建筑風(fēng)格上,,繼承了古建筑特點(diǎn):1、風(fēng)火墻(為防御外人用火攻城,在建筑物與建筑物之間用防火墻相隔),; 2,、坡屋頂;3,、小青瓦(這種結(jié)構(gòu)既美觀,,又能起到冬暖夏涼的作用,坡面屋頂使新城更加錯落有致),;4,、木格窗;5,、雙層屋檐,。這種典型的明清建筑結(jié)構(gòu),會讓我們在今天這座集鎮(zhèn)里感受到大昌的古老與滄桑,。一座座嶄新整齊的仿古樓房,,一條條青磚灰瓦的民宅小巷,一排排飛檐翹角的封火墻垛,,本色依然的木質(zhì)門面結(jié)構(gòu),,雕花鏤空的格子窗欞,別具一格的雙層屋檐,,既體現(xiàn)了古代明清時期的徽派建筑風(fēng)格,,又充滿著濃濃的時代氣息。新城呈圓形設(shè)計建設(shè),,深圳路和寧湖路兩條主街將22條小街緊緊環(huán)抱,,深圳路寬20米,行車道寬12米,,長1.8公里,。寧湖路寬12米,行車道寬7米,,長2.3公里,。街道兩旁綠化工程、燈飾工程已經(jīng)完成,。投資3000多萬元的游客接待中心和中心廣場以及其它配套設(shè)施既方便市民休閑,,也便于游客集散。大昌人決心要把自己的家園建設(shè)成庫區(qū)一流的花園集鎮(zhèn),,并正在申報成為全國最佳人居環(huán)境集鎮(zhèn),。

在大昌新鎮(zhèn)建設(shè)中,特別值得一提的是:在城中圈地74.8畝,,按照1:1的比例原樣復(fù)制1700年歷史的大昌古城,、古樹,。而且是以舊復(fù)舊的形式來完成。為了保護(hù)好大昌古城這一文化遺產(chǎn),,讓后人在新鎮(zhèn)還能看到古鎮(zhèn)原樣,。國家文物部門組織專家經(jīng)過反復(fù)論證,啟動了這一寵大的計劃,,投資3000萬元,,原樣搬遷歷經(jīng)滄桑的大昌古鎮(zhèn)。大昌古城復(fù)建 從2005年7月開始進(jìn)行,,這是繼白鶴梁,、石寶寨和張飛廟等三峽庫區(qū)地面文物搶救性保護(hù)工程后的第四大件地面文物保護(hù)工程,它融合江浙建筑風(fēng)格和川東民居特色的“袖珍古城”,,成為世界古民居保護(hù)史上的奇跡,。為了再現(xiàn)古鎮(zhèn)原有的風(fēng)貌特色,文物專家對37幢保存完好的古民居,、廟宇和古鎮(zhèn)城墻等建筑一磚一瓦一木一石進(jìn)行原貌拍攝,,建立了完整系統(tǒng)的古鎮(zhèn)原貌檔案。古鎮(zhèn)嚴(yán)格按照原件原樣原位復(fù)建,。同時對古建筑所用木梁都進(jìn)行了修復(fù)和防腐處理,,并對腐蝕部分灌注樹脂膠加固;同時在民間收購了大量青磚,、青瓦、木料等以滿足修復(fù)材料的需要,。

在大昌古鎮(zhèn)建筑中,,溫家大院是典型代表,已有300多年歷史,。庭院占地320多平方米,,總面積800平方米。大院由門廳,、正廳,、后廳三部分組成。廳堂高大氣派,,梁柱光澤明亮,,磚墻雕龍刻鳳,窗格雕花佩草,,玲瓏精巧,;庭院深深,門戶重重,。整個建筑布局靈活,,表現(xiàn)出深宅大院的雄偉氣勢,。

大昌古鎮(zhèn)南門有一棵歷經(jīng)百年風(fēng)雨的大黃桷樹。古木參天,,高大挺拔,,枝葉繁茂,盤根錯節(jié),,生長在古南門城墻上的石縫里,,樹冠近300平方米,像一把巨大的傘撐開,,人們常在此避風(fēng),、躲雨、乘涼,、休閑,、談古、論今,、經(jīng)商,、攝影、拍照等,。樹前還有兩頭石獅端坐,,是大昌鎮(zhèn)的一景。在古鎮(zhèn)復(fù)建中,,“南門古樹搬家”成為一項(xiàng)重要的課題,。園林專家?guī)捉?jīng)磋商,制定了詳盡的搬遷方案,。在搬遷,、復(fù)栽、管護(hù)保養(yǎng)等幾個環(huán)節(jié)都成立了專門的隊伍各司其責(zé),。并事先進(jìn)行了反復(fù)試驗(yàn)和推演,。南門古樹搬遷和南門古城墻搬遷復(fù)建同時進(jìn)行,專業(yè)施工隊伍按照預(yù)定方案定時準(zhǔn)確將南門古樹原位“植”入復(fù)建的南門城墻,,使這一獨(dú)特的景觀也得到了完整復(fù)現(xiàn),。南門古樹至今仍有人專門管護(hù),古樹早已重新長出青枝綠葉,。搬遷時從黃桷樹上砍下的10來根枝椏,,也栽在其周圍,讓其共同生長,。如今已全部生新根,,長嫩芽,正在茁壯成長,。